過去「き」完了「つ」

和歌で完了・過去の助動詞を覚える

めぐり逢ひて/見しやそれとも/わかぬ間に/雲がくれにし/夜半の月かな

一首目は紫式部の和歌です

読 み

めぐりあいて/みしやそれとも/わかぬまに/くもがくれにし/よわのつきかな

「よわのつき」は読めないかも知れませんね

【意 味】

久しぶりに(あなたに)巡り逢えたのに、それがあなただと分かる前にあわただしく帰ってしまわれた。まさに雲の間にすっと隠れてしまう夜半の月のように。

夜半の月は「秋の夜更けの月」

秋の月は雲の間に隠れてしまう…友達を月に例えたんですね

ちなみにこの歌の「友達」は「女性」です

「き」過去・「ぬ」完了

み/し/や くもがくれ/に/し

二つ「し」がありますがどちらも同じ助動詞です

何の助動詞かわかりますか?

答 え

「みしや」

み→ 「見る」(マ行上一段活用 動詞)

し → 「き」(過去 助動詞)

や → 「や」(間投助詞 詠嘆)

「くもがくれにし」

くも→「雲」(名詞)

がくれ→「隠る」(ラ行下二段活用)

に→「ぬ」(完了 助動詞)

し → 「き」(過去 助動詞)

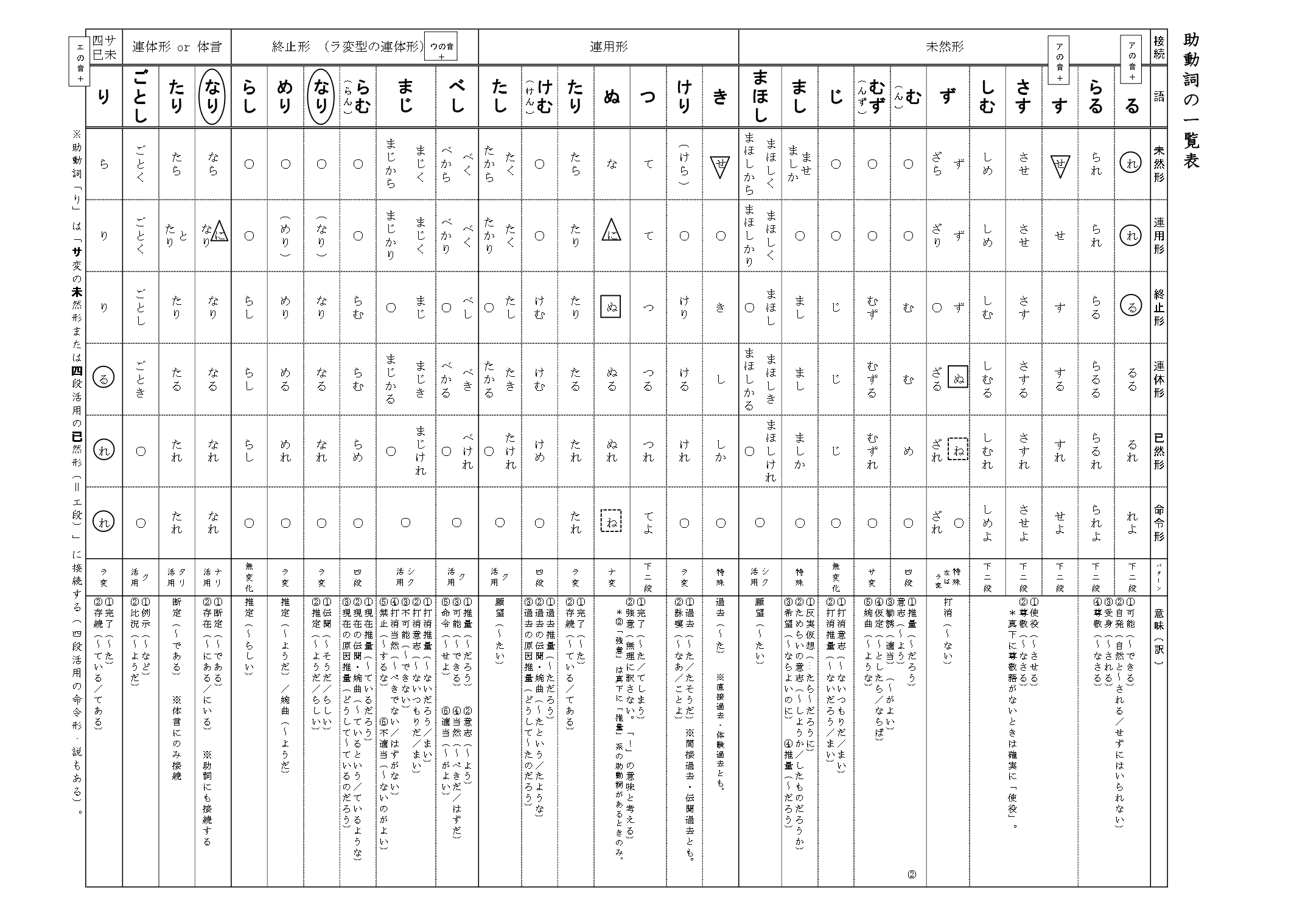

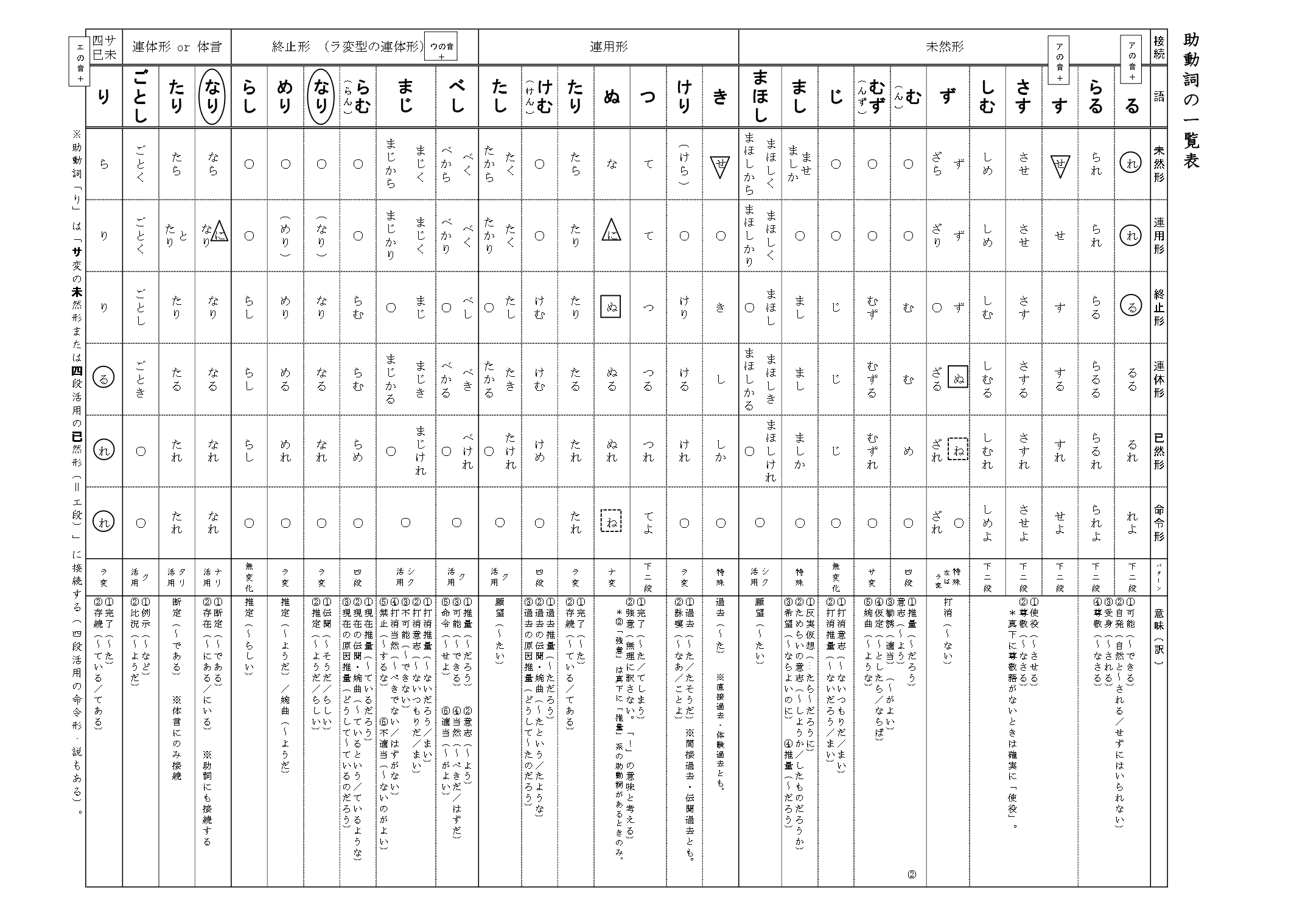

※過去 助動詞 「き」と完了「ぬ」の活用

未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形

せ / ◯ / き / し / しか / ◯

な / に / ぬ / ぬる / ぬれ / ね

ここから「し」は「き」の連体形だとわかります

「に」は「ぬ」の連用形ですね

「に」完了+「けり」過去

花の色は/うつりにけりな/いたづらに/わが身世にふる/ながめせしまに

二首目は小野小町の歌です

読 み

(はなのいろは/うつりにけりな/いたずらに/わがみよにふる/ながめせしまに)

この歌は日本三大美人として有名な小野小町が作った歌です

意 味

桜の花の色は色あせてしまった、春の長雨が降っている間に。ちょうど私の美貌が衰えたように、恋や世間のことにいろいろ悩んでいるうちに。

小野小町は絶世の美女として知られますが彼女は意外にも一生涯独身だったんですよ

いろんな噂はあります…さて、助動詞ですが

「うつり/に/けり/な」

「に」「けり」説明できますか?

答 え

うつり → 「うつる」(ラ行四段活用 動詞)

に → 「ぬ」(完了 助動詞)連用形

けり → 「けり」(過去 助動詞)終止形

な →「な」(詠嘆 終助詞)

※過去 助動詞 「けり」の活用

未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形

けら / ◯ / けり / ける / けれ / ◯

これだけは暗記!絶対暗記!頑張って何回も聞いてると覚えます

うつり/に/けり/な

ここでの「けり」は終止形

意味は過去だから「~た、した」になる

「に・けり」はよくニコイチで出てくるので(~してしまった)覚えておくと便利です

他には「て・けり」も同じ「完了・過去」(「て・き」「に・き」→上の紫式部の和歌「に・し」)

この歌(和歌)には「桜の花の色は色あせてしまった、春の長雨が降っている間に」という表面的な意味と「ちょうど私の美貌が衰えたように、恋や世間のことにいろいろ悩んでいるうちに」という作者を花(桜)に例えた裏の意味があるんです。日本を代表する美人でもいつかは歳を取っておばあちゃんになってしまう…でも、可愛らしいお婆ちゃんなら問題ないですね。

存続「り」

ほととぎす/鳴きつる方を/ながむれば/ただ有明の/月ぞ残れる

三首目は藤原実定です

読 み

ほととぎす/なきつるかたを/ながむれば/ただありあけの/つきぞのこれる

意 味

ほととぎすが鳴いている方向をながめると、そこにはほととぎすの姿はなく、ただ有明の月が残っているだけである。

ホトトギス(不如帰とも書く)

「つる」「る」を文法的に説明せよ!

「鳴き/つる/方/を」

つる → 「つ」(完了 助動詞)連体形

「月/ぞ/残れ/る」

る→「り」(完了 助動詞)連体形 ※「ぞ」があるから係り結び

※完了 助動詞 「つ」「り」の活用

未然形 連用形 終止形 連体形 已然形 命令形

て / て / つ / つる / つれ / てよ

ら / り / り / る / れ / れ

ここだけは暗記で「つ」「り」何回も聞いてると覚えます

接続の仕方は「り」かちゃん、サ未四已(さみしい)と覚える

「り」は完了と存続の意味がある。(ダウンロードした活用表を見てください)

「り」はサ変の未然形と四段活用の已然形に接続します

ちなみにこの歌は

徒然草の「家居のつきづきしく、あらまほしきこそ」に登場する後徳大寺の大臣(おとど)=藤原実定の歌です!

後徳大寺でお坊さんになった藤原実定が本殿の屋根に鳶(とび)が糞をしないように縄を張っていた。それを西行(さいぎょう)が見て「鳶がとまって糞をまき散らしたとしても、何も問題はありません。ここの主の心の狭さはこの程度のものなのでしょう」と言ってこの家に近寄ることは無くなったと聞いた…。

「鳴きつる方を」は ホトトギスが鳴いた方向を という意味

ホトトギスが鳴いた方向を見たら(ホトトギスはいなくて)

有明の月(明け方の月)だけが残っていた…

次は確認問題に挑戦!